おふろ部は、2025年5月24、25日の2日間横浜シンポジアで行われた第90回日本温泉気候物理医学会を取材した。会長を務める東京都市大学早坂信哉教授は、自身のゼミを通じておふろ部をサポートしていただいている。今回のテーマは「温泉でもっと人を元気に!」。

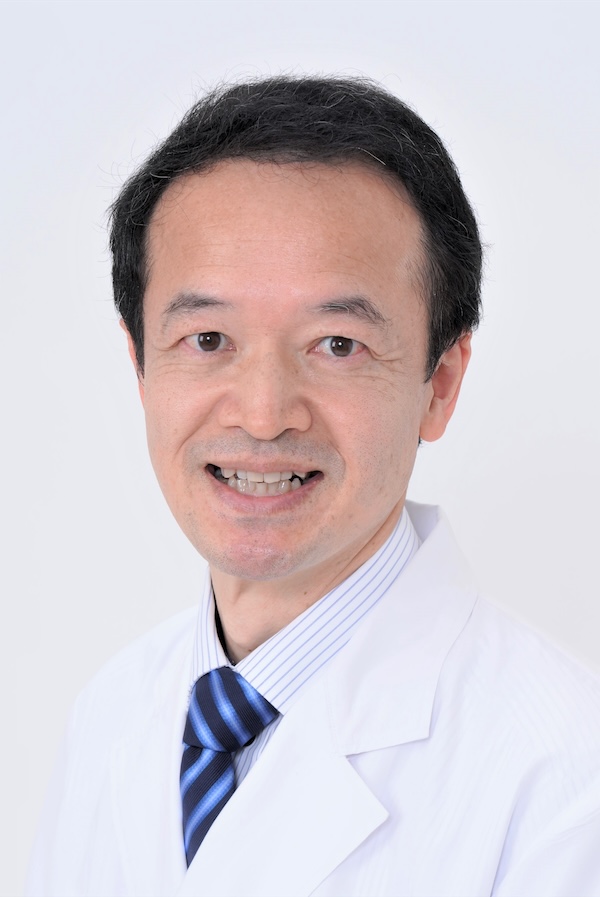

東京都市大学人間科学部教授・博士(医学)・温泉療法専門医

早坂信哉

宮城県での高齢者医療の経験から入浴の重要性に気づき4万人以上の入浴を調査した、入浴や温泉に関する医学的研究の第一人者。「世界一受けたい授業」「あさイチ」「チコちゃんに叱られる!」などテレビやラジオ、新聞や講演など多方面で活躍中。著書「入浴検定公式テキスト」(日本入浴協会)、「最高の入浴法」(大和書房)「おうち時間を快適に過ごす入浴は究極の疲労回復術 」(山と溪谷社)など。東京都市大学ではゼミでおふろ部学生の指導もしている。

・学会の役割について

冒頭、早坂会長は「当学会は国内唯一の温泉医学に関する学会です。90年にわたる膨大な論文、研究発表をもとに2,466件の論文収載、国民の健康に寄与した役割は非常に大きい」と話す。

温泉行政を主管する環境省によれば、温泉は令和5年現在、源泉数27,900カ所、年間宿泊者数1億2070万人を集める国民にとって馴染みのあるメジャーな資源・習慣である。2024年には厚労省研究班(山崎聡班長)による「温泉利用による健康増進効果および標準的なプログラムの開発に資する研究」も始まり、今後は温泉・温浴施設(温泉利用型健康増進施設等)の協力、一般市民を通じたIoTデバイス、ウェアラブルデバイスを用いた研究等が期待できると話す。

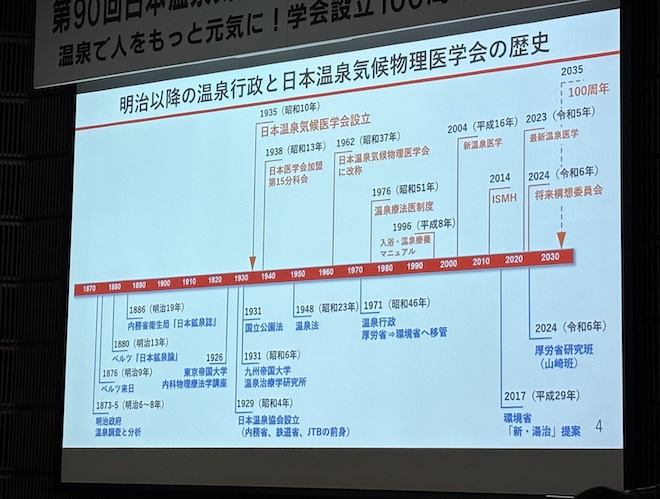

・明治以降の温泉行政と日本温泉気候物理医学会の歴史

日本における温泉研究は、1880年日本近代医学の父であるベルツ博士による「日本鉱泉論」を手始めに研究がスタートした。1931年九州帝国大学による初の温泉治療学研究所の設置に続き、1935年日本温泉気候医学会が設立された。90周年を迎えた現在会員数は約1,800名、9割が医師・医療従事者という構成になっている。

その間、1971年温泉行政は厚労省から環境省へ移管される。温泉医学とは言われず湯治と観光が中心だ。転機は2017年「新・湯治」が発表され、エビデンス重視の姿勢が示されたことだ。さらに、2024年厚労省の研究班と学会協力のもとでの研究プロジェクトもスタートした。今後温泉療法は、科学的療法すなわち温泉医学として国民の健康への貢献を目指すことになる。

・様々な研究

一般演題では、多くの研究者から多面的な研究成果が報告された。代表的なもののみ上げる。

- ・草津温泉アトピー性皮膚炎の治癒効果をもとにした温泉データ分析システムの開発

- ・ヒートショック対策として低温時入浴を控える入浴時警戒情報のLINEアプリでの発信

- ・マインドフルネス精神医療と美術の融合・山形ビエンナーレと蔵王温泉の湯治場再生の取り組み

- ・ウェルビーイングを目指した山口県長門市俵山温泉の湯治ビレッジ化の取り組み

また、「温泉療法をめぐる法律と倫理」として、医師は温泉にどう向き合うべきかについて法律事務所弁護士による倫理教育講演も実施されるなど、2日間32のセッションを終え、閉幕した。

・温泉医学を目指すためにおふろ部ができること

昨年秋に取材させていただいてから約7カ月。当日のイベントに立ち合ってみて、会長として発する言葉の重みを感じることができたのと同時に、学会を構成する会員の方々の入浴に対する真摯な姿勢を直に聞くことができたことが大きな収穫であった。医療従事者や研究者の思いを伝えるために記事を書いた。今後もおふろ部として読んで役に立つ情報を発信していきたい。

早坂教授へ行った取材の様子はこちらからご覧ください。

専門家目線での「いいおふろ」とは?おふろがもたらす「疲労回復」や「快眠」についても詳しく解説していただいています。

【早坂教授インタビュー】入浴のプロが答えるいいおふろとは?(前編)

【早坂教授インタビュー】入浴のプロが答えるいいおふろとは?(中編)

編集部おふろ部

おふろ好きを増やし、おふろを「持続可能な文化」として継続していくため、給湯器などの製品を国内外に展開する住宅設備機器メーカーであるノーリツがおふろのプロとして運営しています。薬機法管理者の観点からも安全で信頼できるお役立ち情報を届けするとともに、おふろ部の活動についても発信していきます!