『おふろの不思議な思い出』

この話は、僕が記憶に残っている中でとっておきの体験。忘れられないお風呂の思い出だ。

小学3年生の夏の日のこと。目覚ましい朝を迎えた。でも、それはいつもの事、母は仕事の支度をしながら、ラジオデッキで大好きなロックミュージックを家中に響かせている。僕の家は団地住まいだから、そこまで広い家じゃないし、母は、僕より出発が45分くらい早いものだから、まだ僕が布団にくるまっていて眠そうにしている頭の上をドタバタと歩いたりしているんだ。日曜日を除いて、たいていの場合はこうやって朝を迎える。

ほんとうに何もない一日。

水曜日なのか月曜日なのかもはっきりしない小学生の平日、が、始まる。

家の外に出て、学校への道を延々と歩く。

歩くと近づいてくるのは、白っぽい校舎。あそこの眩しさと数々の叫び声だか笑い声に、頭の意識と体力がふわっ、と持っていかれるんだ。

こんなに明るい日なのに、外の空気は ばん と張っていて、重くるしくて仕方がない。

顔を伏せて歩いてしまうと、細い砂利道だ。ペットボトルのキャップほどの大きさで、ねずみ色の小石がハイビジョンテレビのように鮮明に見えたり、線状になってどこかに流れていったりを繰り返している。

そうして、僕は校舎に入った。

その日の僕は、1時間目が終わる頃にはすでに、昼ごろには早退してしまおうと決めていた。

昼休みの間に全ての手順を終え、午後の授業が始まり廊下が静まり返っているなか下駄箱で、悠々とした気持ちと、少しの罪悪感を味わった。空気の抜けきらないしぼんだ風船のように。

朝はあんなにうるさかったのに、今はとても静かな校舎だ。ここにたくさんの人が形を揃えて、さらにその塊が何部屋も並んで積み重なっているのかと思うと、なんだか奇妙だ。

そんなことを思いつつ、僕は学校の敷地を抜けた。

辺りは穏やかで静かで、小鳥の鳴き声だけが聴こえてくる。イエローブラックの舗装路が眼前に広がり、家の屋根の形の影が落ちているところだけ青黒い澄んだ色になっている。

朝来た道を帰っているだけなのに、今は自分が物語の主人公になったかの様な気持ちだ。

今は何もしなくていいのが、正解。

家に着いた。自分で玄関の鍵を開けた。ドアを開けて中に入り鍵を閉めた。そこは自分ひとりだけの空間。親も姉も居ない秘密基地の完成だ。布団に寝転がってゲームをしよう。お腹も空いたから昼に手をつけなかったお弁当を食べながら、最高じゃないか。でも、今の汗ばんだ身体のままではそれはできない。僕は汗かきだから、夏の日は歩くだけで腕の表面までじっとり汗が浮かんでくる。身体をキレイに流してから布団に入らないと、快適にグータラはできない。まずお風呂に入ろう。

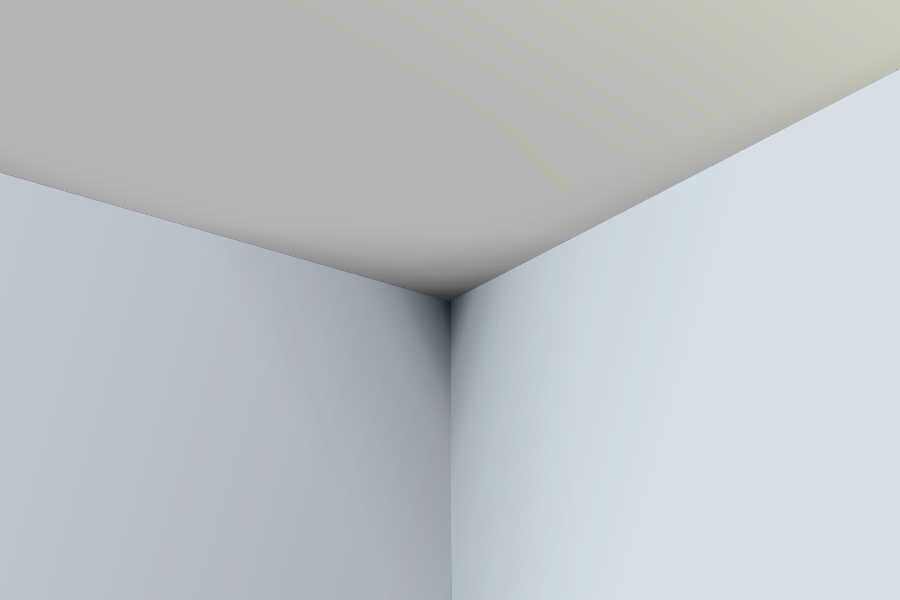

電気を点けずに、浴室に入った。小窓があるからそこまで暗くならない、薄暗くて青い石床の浴室で壁は白い滑らかなコンクリート。浴槽には水が張ってある、母が朝入った後だろうか。シャワーも浴びずに、そのままその水の中に入った。

冷たい・・・

けど、すぐ慣れた。自分の体温で温められた水が、僕の身体の周りを浮遊して、蜃気楼が起きる。肌との境が無くなっていく・・・。

仰向け気味になり、後頭部を浴槽の縁に置いて、肢体を海藻のように泳がせた。

妙に風合いの良い、寒色系のクレパスで湾曲した連続斜線を雑に雑に描いた様な天井がある。やがてそれはふうっと上に上がっていく様にも見え、じわじわと拡大されているようにも見えた。

窓の外はクリームレモン色だ・・・

そうしているうちに、第三者の自分が意識の所在を問い始めるんだ。幽体離脱のようだが、視点ははっきりと巨大スクリーンに映された天井のままだ。やっぱり、自分が縮小しているのだろうか・・・。

天井の隅をじっと見続けるとこんなことがよく起きる。天井の隅に影が集まり、うごめいてみえる。凹が凸に変化した90度角の三面が集束しているのだが、それは3次元から2次元平面に映し出され、120度角となり、永遠の時を迎える。今見ているものは現実なのか?それとも、瞼の裏を見た嘘の現実なのかさえ分からない。

とてつもない浮遊感のあと、僕は風呂を上がった。

その夜、身体はぐったりして、熱を出した。大したこともなかったので、飯も薬も飲まずに、布団の中でまた同じような日常を迎えに行った。

以上でお話しは終わりです。楽しんでいただけたでしょうか。

今回の僕のおふろの記憶は不思議なものでしたが、みなさんの今までで一番記憶に残っている『おふろ』はどんなおふろでしょうか。気持ち良いおふろなのか、悲しいおふろなのか、楽しいおふろなのか、熱いのか冷たいのか・・・。

おふろにまつわるエピソードは人によって様々だと思います。

どうぞ、これからのお風呂が楽しい時間にたくさん包まれていきますように!

ここまでお読みくださりありがとうございました。