「風呂の鏡」

引っ越しを決めた。引っ越しをするのも、人それぞれ様々な理由がある。

俺の場合は、人から逃げるためだった。

元カノだ。

別れ方が良くなかった。

その自覚はあったが、どうしようもなかった。

元カノはまだ俺のことが好きだった。

ただ、その「好き」がとても重かったのだ。

恋愛というのは押せば引く、引けば押す、そういうものだ。

付き合ってしばらくしてから、元カノである玲子は押すことしか知らなくなった。

俺の何がいいのかわからないが、とにかく俺のことが好きでたまらないらしい。

こんなことを言うと、自慢話か、と呆れる人もいるかもしれない。

しかし、好きを受け止めるにも限度というものがある。

相手の恋愛感情が大き過ぎては、こちらもそれを持て余してしまう。

例えば玲子は、トイレや風呂にまで俺についてこようとしてきたのだ。

何やら、俺がたてる音を聴いていたいらしい。

最初は冗談で言ってるのかと思って笑っていたが、彼女の目は真剣だった。

実際に行動に移すこともあって、恐怖を感じることも度々あった。

耐えられなくなって、俺は別れを切り出した。

もちろん、簡単に別れることなどできなかった。

彼女はなかなか納得してくれない。

半ば無理やり別れたことが原因か、玲子はストーカーのように俺に付きまとうようになってしまった。

仕事の帰り道、気配を感じて振り返ると、玲子らしき人影がさっと姿を隠すのが見えた。

休みの日に洗濯物を干そうとベランダに出ると、彼女が電柱の影からこちらを見ていることもあった。

挙句に郵便受けを覗かれたような形跡もあり、もうこのままでは頭がおかしくなると思った。

常に自分が見られていると思うと、夜も眠れなくなる。

俺は引っ越しすることを決意した。

まだ社会人二年目の俺には、引っ越しは手痛い出費になる。

敷金や礼金など、まとまったお金も必要だ。

ネットで検索して、俺はできるだけ安い物件を探した。

見つかった物件は、小さな二階建てアパートの二階の部屋だった。

築年数は古いがリノベーションされているようで、写真で見ると内装はとても綺麗に見えた。

収納はほとんどないが、今の家よりも広く、何より値段が安い。

アパートの場所は、今の家の最寄り駅から一駅隣の駅の近くだった。

近すぎるだろうか。

いや、考えてみれば遠くに引っ越す必要はないのだ。

場所を変えるだけでいい。

管理会社に連絡し、俺は内見に行った。

実際に見てみると、建物の外観は写真以上に古く、本当に人が住んでいるのかと思うような不気味さがあった。

しかし入ってみると、中は写真の通り綺麗でギャップに驚かされる。

間取りは1Kだ。

玄関に入ると真っ直ぐ続く廊下の左手がキッチンになっていて、右に洗面所があり、正面が部屋になっているというスタンダードな形だ。

あまりに条件がいいので、俺は管理会社の男が何か隠しているのではないかと疑った。

「この物件、なんか良くない噂とかないですよね」

「良くない噂ですか?」

「例えば……霊が出るとか」

「まさか、そんな話聞いたことないです。当然事故物件でもないですよ。短所をあげるなら、少し日当たりが悪いところですかね。あと、見かけが古くてオートロックもないじゃないですか。今時の人はそういうのに住みたがらないから、家主もここまで家賃を下げてくれたんだと思います」

確かに窓は北向きなので日当たりは悪い。

ただそれ以外の条件は、家賃に対して十分すぎるほどだった。

「そうですか。……決めました、ここにします」

悩んでいる間に、別の人に取られると後悔するだろう。

何より俺は、とにかく早く物件を決めて引っ越したいと思っていたのだ。

引っ越しの費用を抑えるため、ベッドなどの大型家具だけを業者に運んでもらい、ダンボールなどは自分で運ぶことにした。

量は少ないとはいえ、一人でその作業をすると大変だ。

会社で同期のやつに頼んでみると、快く手伝ってくれることになった。

寺尾という同い年の彼は、体格がよくて力仕事が得意だ。

面倒なこともこうして引き受けてくれる、俺の数少ない友達の一人だった。

引っ越し業者のトラックから家具が運び込まれ、そのあと二人でダンボールも運び終えた。

「ホントに助かるよ。マジでお金なかったから」

「全然いいよ。焼肉奢ってくれるんだろ?」

「そのくらいのお礼はするさ」

そのくらいしかできないが、奢る約束をしていた。

寺尾はダンボールの開封まで手伝ってくれている。

「それにしても、中は綺麗で驚いたな。外観を見た時は、正直やばいと思ったんだけど」

「人も家も、見かけで判断できないってことだ」

「違いない。でも今回のことは、引っ越しなんかで解決すんのか?」

彼は心配そうに、俺の顔を覗いた。引っ越しの事情を、彼はよく知ってくれている。

「話してもわからないことってあるだろ。これ以上続くと、こっちがおかしくなりそうなんだ」

「モテる男は大変だな」

寺尾は笑いながら言った。

「笑い事じゃなくて、本当に大変なんだぞ」

俺の言葉に、悪い悪い、と彼は軽い口調で返す。

「しばらくすると、ほとぼりも冷めるんじゃないか?」

「そうだといいんだがな。どんな別れ方をすれば、こうならなかったんだろうって思うよ」

「二人のことはわからんが、玲子ちゃん、俺にはストーカーになるような子には見えなかったな」

寺尾は一度玲子に会ったことがあった。

寺尾には由香という彼女がいる。

その彼女が、玲子と友達なのだ。

付き合い始めた頃、仕事帰りにタイミングが合って四人でご飯を食べたことがあった。

俺もあの頃は、まさか玲子が今みたいになるとは思っていなかった。

まさに、人も家も見かけによらない。

「あ、ちょっとトイレ借りるわ」

「洗面所の奥あるぞ。手前が風呂で奥がトイレ。ってか俺より先にトイレ使うなよ」

俺の言葉に笑いながら、寺尾はトイレに立った。

俺はその間も一人で、片付けの続きをしていた。

「おい、見ろよ」

しばらくすると洗面所の方から、寺尾の声が聞こえた。

俺はダンボールから取り出した本をその場に置いて、そちらに向かった。

「……なんだよ?」

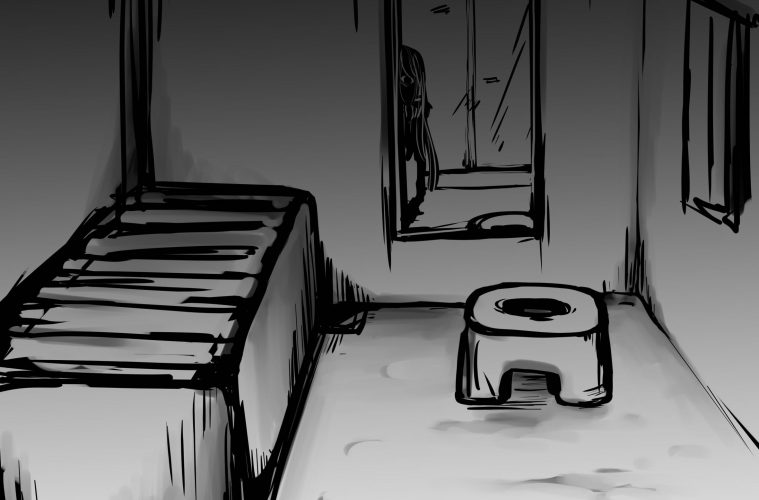

「この浴室、変じゃないか?」

寺尾は扉を開けて、暗い浴室を覗き込んでいた。

「何がだよ」

俺は言いながら、手前のスイッチで電気をつけた。

浴室に、パッと明かりがつく。寺尾の横から中を覗き込んでみた。

リノベーションのおかげか、浴室は古いアパートなのに綺麗にされている。

右側に浴槽があって、巻いてたためるタイプの蓋がされていた。

正面には顔の高さくらいまでの、細長い大きめの鏡が取り付けられている。

俺が見る限り、それはいたって普通の風呂だった。

「何が変なんだよ」

「鏡の上にシャワーが付いてるぞ。変わってないか?」

見ると、固定式のシャワーが鏡の上に設置されていた。

内見の時には気づかなかった。

言われてみると、あまり見ない形かもしれない。

「……確かにな。でも、大したことじゃないだろ」

「いや、鏡の前でシャンプーはきついぞ。お前、絶対霊的なこととか考えるんじゃねーぞ」

「なんでだよ?」

「考えたらな、その瞬間、必ず後ろにいるらしいから」

「バカ。そんなわけあるか」

しょーもないことを言って、寺尾はまた笑っている。

大の大人が、そんなことで怖がるか。

寺尾は夜予定があるらしく、焼肉は後日ということになった。

ダンボールは一度放っておくと、いつまでもそのまま放置してしまうものだ。

俺は初日に気合を入れて、全てのダンボールを開封した。

そして空になったダンボールをゴミに出し、一息ついた。

必要のなかった引っ越しのせいで、費用はかかってしまった。

それでも、ストーカーに悩まされる暮らしよりは気持ちも楽だ。

引越し作業で汗もかいたので、俺は早速シャワーを浴びることにした。

段ボールから取り出した石けんとシャンプーを持って、洗面所に行く。

服を脱いで、浴室に入った。

これまでも、あまりお湯をためて風呂に浸かるという習慣がなかった。

今日もシャワーだけで済まそうと、蓋をどかして浴槽に入ろうと思った。

が、考えてみればその必要はなかった。

シャワーは浴槽の外にあるのだ。

今まで浴槽の中でシャワーを浴びていたのは、床が濡れないようにする為だった。

この家では逆に床は濡れるが、浴槽に蓋をしたままにしておけば、浴槽は濡れない上に汚れることもない。

しかしそんなこと以上に気になったのは、この鏡の位置である。

必然的に鏡の前に立ってシャワーを浴びることになる。

俺は少し違和感を感じながらも、汗を流すためにシャワーからお湯を出した。

頭からお湯を浴びる。

体を洗って、次に頭を洗う。

薄く目を開くと、裸の自分が鏡に映っている。

寺尾の言葉が頭によぎる。

誰もいるはずないのに、後ろに誰かいないか気になって、鏡を見てしまう。

あいつ、余計なことを言いやがって。

日々のことだ。

すぐに慣れるだろう。俺はその日、必死で違うことを考えながら、鏡に向かってシャワーを浴びた。

新しい家から仕事に行って、帰ってくる。

最初こそ、何かの形で玲子に家がバレてしまうのではないかと不安になったが、どうやら大丈夫そうだった。

一月もすると元カノのことなどすっかり忘れて、俺は新しい日々を過ごせていた。

夜もよく眠れるようになった。

しかしある夜、おかしなことがあった。

足音がして、目を覚ました。

一瞬目を開いたが、怖くなってすぐに閉じた。

隣の部屋からだろうか。

いや、古い家なので、一階からでも大きな音や振動が伝わってきてもおかしくない。

そう、おかしくないはずだ。

そう言い聞かせたくなるほどに、足音はすぐ近くで鳴ったように感じたのだった。

まるで、ベッドの横に何かがいるように。

恐怖の中で、固く目を閉じていた。

そして気がつけばそのまま眠っていたようで、目を開くと朝になっていた。

体を起こす。

当然誰かが部屋にいるはずもなく、ただの気のせいだったことは間違いなかった。

しかしそんな夜は、一回だけではなく、週に一度くらいのペースで訪れた。

こんなことになったのも、全ては寺尾があんなことを言い出したからに違いなかった。

俺は保留になっていた焼肉を奢りがてら、寺尾に少し話してみることにした。

「なぁ寺尾。霊感あるか?」

「なんだよ急に。あるように見えるか?」

嬉しそうに肉を焼きながら、寺尾は言った。

「見えないな」

「だろ。なんかあったのか?」

「何か感じるんだよ、あの家」

「珍しいな。お前こそ霊感あったのか?」

「まったくない。でも、何かいるような気がするんだよ」

「築年数古い家だもんな。家賃かなり安いし。だけど、事故物件とかじゃないんだろ?」

言いながら、彼は肉を美味しそうに頬張る。

「違うって聞いてる」

「でもな……確かそういう物件って、間に違う人が一度住んだら、次にはもう伝えなくていいとかそんなルール無かったか?」

「なんだそれ。そんなことあんのか?」

初めて聞いた。本当にそうだとしたらズルだ。

家賃が安いのも頷ける。

「リノベーションしたのだって、何かを隠すためだった可能性もあるだろ。もう一度、管理会社に確かめてみたらどうだ?」

「……そうするよ」

そんなことを言われたら、さらに気になってきた。

うまい肉なのに、あまり食が進まない。

そんな俺に遠慮せず、寺尾はバクバク肉を食べている。

もうちょっと安い店にすればよかったと、内心後悔した。

次の日に早速、管理会社に電話をして事情を話してみた。

しかし管理会社の男は涼しい声で「過去にそのようなトラブルは何一つありませんでした」と言った。

「リノベーションしたのは、どうしてだったんですか?」と尋ねると、

「部屋を綺麗にしたいと、家主の方が言ってくれたみたいですね」と言うのだった。

これでは埒があかない。

俺が黙ると、今度は向こうが尋ねてきた。

「逆にお伺いしたいのですが、何か具体的な霊体験などありましたか?」

「具体的?」

「例えば、金縛りにあったとか、ラップ音がするとか」

「……いえ、そんなわかりやすいことはないです。少し人の気配がしただけで。足音とか」

「足音は他の部屋からではないでしょうか。古いアパートなので、どうしても仕方のない面もあります。あまりにひどければ、こちらで注意の張り紙などしようと思いますが。しかしまだ住み始めたばかりですし、もうしばらく様子を見てはいかがでしょうか?」

その通りかもしれない。

本当に家が呪われているなら、もっと色んなことが起こっていてもおかしくないだろう。

「すみません、また何かあれば連絡します」

そう言って話は終わった。

全ては気のせいだと、俺は自分に言い聞かせた。

全ては気のせい。

そう言い聞かせても、おかしなことは止まらない。

俺がその日、仕事から帰ってくると、玄関に入った時点で違和感があった。

キッチンを通り過ぎ、部屋に一歩足を踏み入れ、俺は立ち止まった。

違和感。

本当にそうとしか言えない。

家の中の物が、少し動いているように感じたのだ。

置いている物が、微妙に違う場所に移動しているような。

俺は堪らなくなって寺尾に電話した。

「なんかやっぱり変なんだよこの家」

「どうしたんだよ。何かあったのか?」

「なんか、物が動いてるように感じるんだよ」

「確かなのか?」

「わからない。何かいるのかもしれない」

「何かってなんだよ。そのシンプルな間取りの家の、どこに隠れ場所があるんだよ。まさか、霊とか本当に信じてるんじゃないだろうな」

部屋は一つだけ。

人が入れるような収納もない。

どこにも隠れ場所なんて、あるはずがない。

「お前、疲れてるんじゃないのか? 思い込みのせいだって。霊なんかいるわけないだろう。実際、何も起こってないんだろ?」

今日の違和感も夜の足音も、決定的な出来事ではない。

人に気のせいだと言われたら、そうだよな、としか言えないことなのだ。

心霊体験とは、結局こういうことなのかもしれないと思った。

「今日は全部忘れて、早く寝ろ。そしたら、明日にはきっと気のせいだって思える」

寺尾は励ましてくれた。

俺は彼の言う通りに、とにかく早く寝ることにした。

いつも通り、シャワーを浴びる為に浴室に入る。

怖いので、今日は携帯を浴槽の蓋の上に置いておく。

鏡が怖い。

絶対に目を開かずにシャンプーを終わらせよう。

シャワーからお湯を出して、頭から浴びる。

考えないようにしようとすればするほど、後ろに気配を感じて怖くなる。

何もいない。

いないはずだ。

ブブ!

突然低い音が風呂に響いた。携帯のバイブだった。

見ると、寺尾からの電話だ。

驚かせやがって。

一度シャワーを止めて、電話に出る。

「なんだよ」

俺は驚かされた不快感をそのままに、電話に出た。

「今大丈夫か? 一個いい話があってな。さっき言い忘れたんだけど」

「どうした?」

「ストーカー被害への心配が、もしかしたらまだお前をそんな状態にさせてるのかもしれないと思ってな。だけど、もう心配しなくていい。由香からチラッと聞いた話なんだけど、玲子ちゃんの心はもうすっかり安定しているらしい」

「そうなのか?」

寺尾の彼女も、気にしてくれていたのだろう。

「由香の話によると、正直お前が引っ越した時は、玲子ちゃんは結構不安定だったらしいんだ。だけどある時から、もう終わったことにしがみつかないようにするって言うようになったらしい」

「それは朗報だな」

引っ越しがいい結果に繋がったようだ。

「それから、新しい最高の場所を見つけたらしい」

「なんだそれは」

「さあ、由香もどういう意味かわからんって言ってた。何やら、そこは自分の好きな音がよく聞こえるそうだ」

「ますますわからん。まぁ、彼女が次に行ってくれたならそれでいいさ。教えてくれてありがとな」

電話を切った。

玲子のことなど、もうすでに自分の悩みから外れていたのだ。

今さらそんなことどうだっていい。

もう一度お湯を出して、シャワーを再開した。

目を閉じたまま考える。

それにしても、玲子の言っていた、新しい最高の場所とは何なのだろう。

好きな音が聞こえる、とは。

ふと、嫌な予感がした。

好きな音。

彼女が聞こうとしていた音。

俺の風呂やトイレの音。

「音を聴いていたいの」

昔言っていた、玲子の言葉が耳にこだました。

いや、この家に隠れる場所などない。

部屋は一つ。

収納も。

あるとすれば、ずっと閉じられたままの、この浴槽の……。

まさか。

いつから。

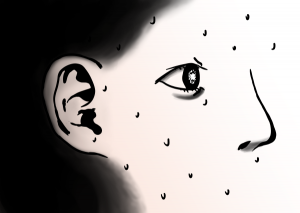

俺はシャワーを浴びながら、うっすら目を開いて、横目で浴槽を見た。

巻くタイプの蓋が、端の方だけ巻かれて開いていた。

さっきここに入ってきた時は、閉まっていたはずだった。

目を閉じる。

頭から体に、お湯が流れ続ける。

床に水の落ちる、ピチャピチャという音だけが響いている。

俺は、目を閉じたままゆっくりと顔を上げた。

そして、後ろに誰もいないことを願いながら、目の前の大きな鏡を見た。